従業員の幸福に注目が集まる昨今、ウェルビーイング向上を経営方針として採用する企業が増えています。ウェルビーイングとは、身体的、精神的、社会的に健康であることです。従業員の健康を目指し、ウェルビーイングに関連する施策を導入する企業は今後も増えるでしょう。

しかし、ウェルビーイング施策を自社のビジネスへうまく活かせていない企業も多く存在します。

そこで本記事では、ウェルビーイングが注目される背景やビジネスへの効果について解説します。実際の企業の導入事例も紹介するので、自社の取り組みの参考にしてください。

目次

ウェルビーイングとは

ウェルビーイングとは、肉体的・精神的・社会的に満たされた状態です。単に病気がなく健康が維持されているだけでなく、個人を取り巻く環境(社会的な背景)が満たされていることがウェルビーイングの必須条件です。

なお、日本においてウェルビーイングは「個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念」と位置付けられています。

またウェルビーイングは一時的な概念ではなく、持続して続くものとされています。ビジネスにおけるウェルビーイングも、定義を踏まえ中長期的に向上させることが大切です。

ウェルビーイングの定義については、以下の記事でも詳しく解説しています。

あわせて読みたい:ウェルビーイングとは?経営における重要キーワードの意味と対策を解説

ウェルビーイングの意味と5つの要素

アメリカで教育事業やコンサルティングを行っているギャラップ社によると、ウェルビーイングには5つの要素があるとされています。ここからは、ウェルビーイングをより深く知るための5つの要素を解説します。

参考:The Five Essential Elements of Well-Being

①キャリアウェルビーイング

キャリアウェルビーイングは、仕事で何をするかということだけでなく、人生で使う時間の幸福度を指します。企業においては適正なキャリアアップに加えて、ワークライフバランスを整えるとキャリアウェルビーイングにつながります。

②ソーシャルウェルビーイング

ソーシャルウェルビーイングとは、人生において強い人間関係と愛情を持つことです。ビジネスで幸福をもたらすには人間関係が欠かせません。職場で良好な人間関係を形成してもらうことが、ソーシャルウェルビーイング向上につながります。

③フィナンシャルウェルビーイング

ファイナンシャルウェルビーイングは、経済生活を効果的に管理することです。収入があるかだけでなく、適切に管理できているかも判断材料となります。収入に見合った生活ができており、経済面で満たされているかどうかが重視されます。

④フィジカルウェルビーイング

フィジカルウェルビーイングとは、健康で日常的に物事を成し遂げるのに十分なエネルギーを持っていることを意味します。ビジネスでは、仕事に対するモチベーションや前向きに取り組む姿勢の有無が関係します。

⑤コミュニティウェルビーイング

住んでいる地域や身近な人との関わり合いがあると、コミュニティウェルビーイングの度合いが高いといえます。ビジネスでは、会社レベルや各部門のコミュニティの幸福度によって評価されます。

ウェルビーイングがビジネスで必要とされる理由

ウェルビーイングが企業により注目されている背景は主に3つあります。

多様な価値観の浸透

現代は性別や宗教、考え方の多様性を認める動きが世界的に活発になっています。

経済産業省もダイバーシティ経営を進めており、性別や年齢、人種や国籍を問わず全従業員が活き活きと働ける職場づくりを推奨しています。

幸福度の高い職場づくりには、ウェルビーイングの考え方が欠かせません。多様な背景を持つ人材同士がお互いを受け入れられるよう、個人の価値観を尊重する施策が重要です。

人口減少

少子高齢化による影響で、2040年における日本の人口は1億1,000万人程度まで減少する見込みです。そのため年齢や障害の有無に関係なく、本人の意志があれば活き活きと働けるような環境を作らなけらばなりません。

また家事・育児などへの参画の推進により、育児と家事を推進しやすい環境整備にも注目が集まっています。

リモートワークの普及

コロナ禍以降、リモートワークが普及したこともウェルビーイングが注目される要素となっています。オムロン ヘルスケア株式会社による調査では、20代から50代の男女1,000人のうち、31%の人がリモートワーク開始後に身体の不調を感じていると発表されました。

参考:【テレワークとなった働き世代1,000人へ緊急アンケート】 新型コロナウイルスによる、働き方・暮らしの変化により 「肩こり」「精神的ストレス」などの身体的不調を実感

リモートワークにより、心身に不調を訴える従業員も存在するため、ウェルビーイングによる快適な就業環境の整備が必要とされています。

SDGsの推進

近年では、全ての企業が取り組むべき共通のゴールとして、SDGsが話題です。

2015年9月に国連サミットで「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され、今後の目標として17のゴールが発表されました。

そのゴールの1つである「ゴール3:すべての人に健康と福祉を」の達成に向け、従業員の健康や充足感、幸福感につながる取り組みが消費者からも注視されています。

このように、SDGsにおいてウェルビーイングに関する言及があることから、ウェルビーイングがビジネスの現場でも注目されるようになりました。

日本におけるウェルビーイングの伸びしろ

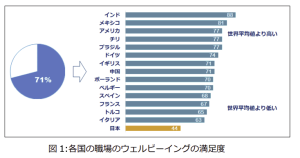

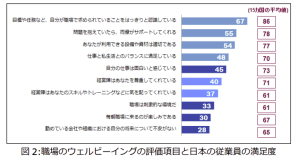

株式会社バークレーヴァウチャーズによる世界における職場でのウェルビーイングに関する調査では、世界15か国中、日本が最も低い結果となっています。

一番ウェルビーイングをポジティブに評価したのはインドで、その次に満足度が高い上位国は南米諸国や北米となりました。一方、日本のウェルビーイング満足度は 44%と、他の海外諸国との比較で最も低い評価結果でした。

「仕事へのモチベーション」に関する要素は特に低い傾向で、朝仕事に行くのが楽しみだと感じる回答者の世界平均が67%であるのに対し、日本では30%です。

上記の結果から、日本では従業員が前向きに働けるメンタル面での施策が必要であると分かります。ウェルビーイングの導入を通じて、従業員が前向きに働けるような施策を推進してください。

ウェルビーイングによりビジネスに期待されるメリット

ここからは、ウェルビーイングに取り組むことで、ビジネスシーンにおいてどのような効果が期待できるか解説していきます。

従業員満足度の向上

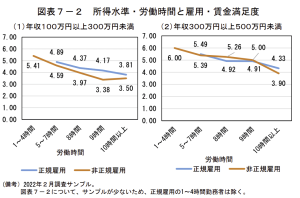

ウェルビーイングを導入して労働時間を効率化すると、従業員の従業満足度が高まります。

内閣府の調査では、雇用形態や年収にかかわらず労働時間が長いほど雇用・賃金満足度が低下することが明らかになっています。

プライベートの幸福や健康を重視するウェルビーイングの考え方をビジネスに導入し、労働時間を短縮すれば従業員の満足度は向上するでしょう。

離職率が低下

経済産業省の調査によると、健康経営優良法人、健康経営銘柄として選ばれた企業の離職率は低くなることがわかります。「健康経営優良法人」は経済産業省が従業員への健康推進に取り組む企業を認定し、健康経営を促進する制度です。また「健康経営銘柄」は上場企業の中で、健康経営についてとくに優れた取り組みを行う企業を評価する制度です。

あわせて読みたい:健康経営優良法人とは?認定基準を項目までわかりやすく解説!

健康経営に取り組みつつ、ウェルビーイングを実現できる職場作りに成功すれば「この会社で長く働きたい」と感じるようになり、長く勤務する従業員が増加につながります。

あわせて読みたい:ウェルビーイングと健康経営の違いとは?注目の理由や事例を紹介

従業員が健康になる

ウェルビーイングに取り組むことで、従業員の健康にもつながります。従業員の健康状態が保たれることで、モチベーションが向上したり、没頭して仕事をこなせるようになることが考えられます。

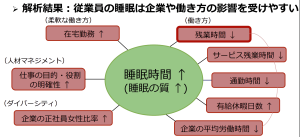

ウェルビーイングを導入すると、十分な睡眠時間を確保し、従業員が健康な状態で能力を発揮できる環境の整備が期待できるでしょう。

慶應義塾大学の調査では、従業員の睡眠は働き方の影響を受けやすいことが明らかになっています。

特に残業時間については顕著であり、残業時間が⽉10時間短いと、睡眠時間が平⽇約11分

(⽉約4時間)⻑い結果となりました。

人材の確保

優秀な人材を確保しやすくなるのもウェルビーイングによるメリットのひとつです。求職者にとって、応募する企業の離職率が低いかどうかは労働条件の良い企業を見極める際の一つの基準ともいえます。

離職率が下がれば、「辞める人が少ないということは、働きやすい環境があるのだろう」「この企業でなら長く働けそう」と考え、求人に応募する方が増えるでしょう。

従来であれば「給料が高いところが良い」「キャリア形成を重視したい」という価値観の方も多く、大手企業でなければ人材確保が難しいのが現状でした。

しかし、価値観が多様化した現在では、「働きやすい環境」を第一に求める方も少なくありません。

働きやすい環境を整備すれば、今まで以上に優秀な人材が集まる可能性があります。

ウェルビーイングを高める方法

ここからは従業員のウェルビーイングを高める具体的な方法を3つ解説します。

評価方法を決める

ウェルビーイングに関する取り組みを開始する前に、まずは適切な評価方法を設定してください。他社のツールなどを利用して数値や具体的な評価を行うことで、自社の問題点や改善の優先度がわかります。手軽にウェルビーイング施策の効果を評価するには、従業員アンケートもおすすめです。アンケート内容は以下の項目を参考にしてください。

- 企業理念や目標が適切か

- 仕事の内容や量は適切か

- 労働時間はどのくらいか

- マネジメントや評価は適切か

- 人間関係は良好か

- 職場環境は良好か

- 待遇は適切か

- 福利厚生の利用の有無

- 生活全体の満足度

点数の低い項目や従業員からの意見をもとに、改善の優先順位を決めてください。またウェルビーイング向上は長期的な目標です。数か月おきに効果を測定し、自社の課題と改善策を定期的に見直してみましょう。

あわせて読みたい:職場のウェルビーイング測定はできていますか?改善への取り組みまで解説

具体的な改善策の実施

ウェルビーイングの評価結果が確定したら、以下のような改善策を検討します。

- 労働時間の見直し

- オフィス環境の見直し

- 福利厚生の見直し

まず長時間労働をしている従業員がいる場合は、労働時間や業務量を見直してください。あわせて有休消化率が低ければ、有給取得を促します。またオフィスで軽い運動ができると、心身が健康になり施策の効果が高まります。オフィス内での運動が難しい場合は福利厚生で運動機会を増やす取り組みを検討してください。

社内コミュニケーションの促進

ウェルビーイング向上には、職場での良好な人間関係が不可欠です。職場での人間関係が良好であればメンタルが安定し、他の従業員の些細な体調不良にも気付けます。また気軽に相談できる相手がいれば、仕事に関する悩みも早期に解決できるでしょう。コミュニケーション不足解消の具体的な方法は、次の3つです。

- 定期的な面談

- ランチ会など交流機会の設定

- コミュニケーションツールの導入

面談やランチ会などは、従業員が負担に感じないようカジュアルに行ってください。リモートワークを実施している場合、遠隔でも従業員同士がつながれるコミュニケーションツールの導入も重要です。

ウェルビーイングの導入事例

ここからは、ウェルビーイングを高める活動を実際に導入している企業の事例を紹介します。

アクセンチュア株式会社

アクセンチュア株式会社では、自社Webサイトで社員の健康をサポートする活動を次のように公表しています。

アクセンチュアは、社員の心と体の健康について、オープンで誠実に話し合える環境を作ることにより、メンタルヘルスに関する偏見をなくす先駆け的な存在であり続けます。

また、アクセンチュア株式会社は、健康的な習慣を取り入れるための自主学習体験プログラムを専門機関と共同開発しました。

その他には、メンタルヘルスに関する調査を行ったり、福利厚生プログラムの提供、専門家の紹介など、従業員の健康をサポートする活動を行っています。

株式会社ニット

出典:働く人の「幸せ」が企業の成長につながる。幸福度向上のために組織ができることとは?

株式会社ニットは、2015年の創業以来メンバー全員がフルリモートで勤務する企業です。

2021年より「幸福度診断(Well-Being-Circle)」の実施をスタートさせ、従業員が継続的に幸せに働いているか振り返りを行っています。

その結果、個人の幸せの度合いを可視化できる「幸福度診断」の調査結果では、株式会社ニットの従業員は、同診断を実施した企業の中で上位30%に位置しました。

具体的な活動としては、このようなアンケートによる振り返りの他に、コミュニティ活動や社内イベントを通じたメンバー間の信頼関係構築に注力しています。

まとめ:ウェルビーイングをビジネスに導入し従業員満足度を高めよう

心身ともに健康であるビジネスにウェルビーイングの考え方を取り入れる企業が増えています。

ウェルビーイングには5つの要素があり、単に身体面が健康であるだけでなく、キャリアや人間関係の面も重要視されるポイントです。

ウェルビーイングが注目される背景として、人口減少や技術革新、リモートワークの普及などがあります。

ウェルビーイングを導入すると、満足度の向上や離職率の低下が期待できるため、評価方法の見直し、福利厚生の改善、社内コミュニケーションの促進などに取り組みましょう。

ウェルビーイングの向上に注力する企業には、KIWI GOの活用がおすすめです。KIWI GOは株式会社アジャイルウェアの提供する企業向け従業員の運動習慣化サービスです。

ゲーム形式で楽しく運動を習慣化できる仕組みとなっており、運動が苦手な従業員も取り組める環境を提供しています。ごほうびによる還元率も高く、福利厚生としても従業員満足度の向上が期待できます。

また、アプリで同じ趣味のメンバーと交流できる機会もあり、コミュニケーション促進効果も見込めます。従業員の健康促進をお考えでしたら、ぜひKIWI GOの活用をご検討ください。