健康経営優良法人をご存知でしょうか。健康経営優良法人は、健康経営に取り組んでいる法人の中でも、特に優良な法人に与えられる称号です。

しかし、健康経営優良法人は規模や基準により細かく分けられており、認定基準もさまざまです。

そこで本記事では、健康経営優良法人の概要や認定基準について詳しく解説します。

また健康経営優良法人の認定を受けるメリットや申請方法も紹介するため、健康経営優良法人の認定を受けたい企業は、ぜひ参考にしてください。

目次

健康経営優良法人とは?わかりやすく解説

ここではまず、「健康経営」と「健康経営優良法人」の概要について解説します。

健康経営の概要

健康経営の具体的な施策の例は、次のとおりです。

・労働環境を見直す

・福利厚生を導入する

・保健指導や面談を実施する

・定期健診の受診率を向上させる

・セミナーや研修制度を充実させる

・ストレスチェックやサーベイを実施する

健康経営は会社の本格的な経営戦略です。経営戦略であるため、会社側から意識して従業員に働きかけなければなりません。

健康経営に取り組むことで心身ともに健康な従業員が増えれば、生産性の向上や離職率の低下に期待できます。

そのため健康経営に積極的に取り組めば、従業員だけでなく企業も大きなメリットを享受できます。

健康経営優良法人認定の概要

健康経営優良法人は、健康経営への姿勢が特に優良な法人のことを指します。

健康経営自体、国が力を入れている施策であり、健康経営優良法人の認定も国(経済産業省)が主導しています。

健康経営優良法人の目的は、従業員が必要とする施策を導入し健康を促進する優良な法人を見える化することです。

健康経営に取り組む企業は複数ありますが、全ての企業が必ずしも適切に健康経営を実施できているとは限りません。

適切な健康経営を実施し、健康経営優良法人認定を受けることで、従業員の現状を的確に把握し、ニーズに応えられる企業として、社内外からの評価が高まります。

健康経営優良法人2023の状況

健康経営優良法人認定は、経済産業省が主体となって運営する政策です。

経済産業省から認定を受けた「日本健康会議」が、健康経営に取り組む企業の中から特に優れた法人を探し、健康経営優良法人認定の称号を与える仕組みです。

2023年は、大規模法人部門として2,676法人(上位法人には「ホワイト500」を付加)、中小規模法人部門に14,012法人(上位法人には「ブライト500」を付加)が認定されました。

健康経営優良法人認定を受ける企業の数は、年々増加傾向にあります。

実際、この制度が開始された2017年度は大規模法人部門で235法人、中小規模法人部門で318法人しか認定を受けていませんでした。

健康経営優良法人認定の開始当初と比べると、認定を受ける法人の数はおよそ10倍の数値に到達しています。

健康経営銘柄制度との違い

健康経営銘柄制度は、健康経営優良法人認定制度とは別に、健康経営を促進するため導入された制度です。

経済産業省と東京証券取引所が共同で、健康経営に優れた企業を選定する仕組みです。

健康経営優良法人認定と健康経営銘柄の違いは、対象となる企業が上場しているか、していないかという点です。

健康経営優良法人認定制度は幅広い企業が対象ですが、健康経営銘柄制度は上場企業のみが対象となっています。

健康経営銘柄制度の選定基準は以下の通りです。

・重大な法令違反等がないこと

・健康経営優良法人(大規模法人部門)申請法人の上位500位以内であること

・ROE(自己資本利益率)の直近3年間平均が0%以上、または、直近3年連続で下降していない企業を対象として、ROEが高い企業に一定の加点を行うこと

・前年度の回答有無や、社外への情報開示の状況についても評価し、一定の加点を行うこと

健康経営を実践しつつ、自己資本利益率が重視される点が特徴です。

健康経営優良法人認定の区分の種類

健康経営優良法人認定の区分には、2つの種類があります。企業の規模によって対象が変わるため、自社がどちらに当てはまるか確認しましょう。

大規模法人部門

まず一つ目は大規模法人部門です。大規模法人では、次の条件に合致する企業が認定申請できます。

|

業種 |

従業員数 |

|

卸売業 |

101人以上 |

|

小売業 |

51人以上 |

|

医療法人・サービス業 |

101人以上 |

|

製造業その他 |

301人以上 |

大規模法人部門に該当する法人の中で、特に優良な取り組みが見られた上位500法人には、「ホワイト500」の称号が与えられます。

「トップランナーとして健康経営の普及に取り組んでいること」は、ホワイト500の認定を受けるにあたって必須項目です。

大規模法人として、率先して模範となる積極的な姿勢が求められるでしょう。

出典:経済産業省

中小企業法人部門

中小規模法人部門は、大規模法人部門に該当しない企業に適用される区分です。具体的な条件は次のとおりです。

|

業種 |

従業員数 |

資本金または出資金額 |

|

卸売業 |

1人以上10人以下 |

1億円以下 |

|

小売業 |

1人以上50人以下 |

5000万円以下 |

|

医療法人・サービス業 |

1人以上100人以下 |

5000万円以下 |

|

製造業その他 |

1人以上300人以下 |

3億円以下 |

健康経営に取り組む中小規模法人の中で、特に優良な取り組みが見られた上位500法人は「ブライト500」として認定されます。

健康経営優良法人の認可が求められる理由

健康経営優良法人認定が推進される理由には、次のものがあります。

・従業員の高齢化

・少子高齢化による働き手不足

・働き方の多様化による転職活動の活性化

健康的に働ける年代の人材が減少することは、病気による休職や離職のリスクが高まることです。

一人ひとりの従業員に長く健康的に働いてもらうためには、個人の努力に頼るだけでなく、企業が力を上げて従業員の健康を支援しなければいけません。

また近年は、高齢化や過重労働により医療費が年々増大しています。

医療費が上がると健康保険料も値上がりするため、企業が労使折半で負担している社会保険料の増額にも繋がります。

国民が健康的に働ける環境を整えることは、従業員や企業、日本全体の健康的な未来につながる重要な目標です。

健康経営優良法人認定制度のメリット

健康経営優良法人の認定を受けるメリットは4つあります。健康経営の導入を検討している企業は、ぜひ参考にしてみてください。

人員確保につながる

健康経営に積極的に取り組み健康経営優良法人認定を受けると、離職率が低下したり優秀な人材を確保できたりする可能性が高まります。

厚生労働省の調査「令和3年雇用動向調査結果の概況」では、転職入職者が前職を辞めた理由として「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」「職場の人間関係が好ましくなかった」といった理由が上位に入っていることが明らかになりました。

|

離職理由の順位 |

男性の離職理由 |

女性の離職理由 |

|

1位 |

個人的理由:19.1% |

個人的理由:24.6% |

|

2位 |

その他の理由(出向等を含む):15.0% |

定年・契約期間の満了:12.3% |

|

3位 |

定年・契約期間の満了:16.5% |

労働時間、休日等の労働条件が悪かっ た:10.1% |

|

4位 |

職場の人間関係が好ましく5なかった:8.1% |

職場の人間関係が好ましく5なかった:9.6% |

|

5位 |

労働時間、休日等の労働条件が悪かっ た:8.0 % |

その他の理由(出向等を含む):8.0% |

健康経営を推進する中で労働環境が改善されれば、離職率が低下するとともに優秀な人材からの注目を集めることができます。

企業イメージの向上

健康経営優良法人は国公認の制度であり、認定を受ければ企業イメージ向上に繋がります。

経済産業省が発表した研究資料では、「健康経営優良法人」と「その他上場法人」で期待される効果の実感値に次のような違いが発生したと明らかになりました。

|

生産性の向上 |

モチベーションの向上 |

イメージアップ |

リクルート効果 |

|

|

健康経営優良法人認定を受けた企業 |

3.76 |

3.71 |

3.59~3.94 |

3.06~3.35 |

|

その他の上場法人 |

3.00 |

3.38 |

2.25~2.5 |

2.5~2.56 |

イメージアップへの実感度合いは、健康経営優良法人認定を受けた法人で最大3.94であるのに対し、その他の企業では最大でも2.5のみです。

上記の調査結果から、健康経営優良法人認定を受ければ数値としてさまざまなメリットが得られるということがわかります。

また健康経営優良法人に認定されることで、国の定めたロゴマークを使用することも可能です。

健康経営優良法人のロゴマークは、公式ホームページだけでなく、名刺や展示会のブースなど、さまざまなシーンでアピールできます。

ロゴマークを入手すれば健康経営に力を入れていることがわかりやすくなり、企業のさらなるイメージアップにつながります。

従業員の自社へのロイヤリティ上昇

健康経営優良法人に認定されることで、従業員が「この会社で働けて嬉しい」と感じ、会社に対するロイヤリティが上がります。

ロイヤリティとは、直訳すると「忠誠心」という意味であり、ビジネスシーンにおいては「帰属意識」や「会社への愛着心」などと表現されます。

厚生労働省が発表した資料では、労働環境を整備した場合に、仕事へのモチベーションが向上するという調査結果が出ています。

【Q何が会社や仕事へのモチベーションに繋がるか(上位5つ)】

|

給与・処遇がよい |

69% |

|

職場の人間関係がよい |

56% |

|

仕事に責務・価値を感じる |

47% |

|

仕事に対する興味・関心がある |

40% |

|

有給休暇を取得しやすい |

35% |

上記調査により、従業員が生き生きと働ける環境を整えればモチベーションが向上し、「この企業に長く勤めたい」「会社の役に立ちたい」という意識が芽生えることがわかります。

インセンティブがある

健康経営優良法人に認定されることで、自治体や金融機関などにおいて、さまざまなインセンティブを享受できます。

インセンティブの例は、次の通りです。

・健康経営優良法人専用のローンがある

・所在地の自治体が独自に取り組んでいる健康経営制度で自動的に表彰される

・保険料の割引がある

・在留資格審査手続きが簡素化される

インセンティブの内容は、自治体や金融機関、保険会社により異なります。

経済産業省の資料「健康経営の推進について」から、自社で適用できる制度があるか確認してください。

健康経営優良法人認定制度のデメリットと解決策

健康経営優良法人認定制度には多数のメリットもありますが、実際に認定を目指す上ではデメリットも意識する必要があります。

デメリットを把握したうえで認定に臨むと、よりスムーズに取り組めるでしょう。

ここからは健康経営優良法人認定制度のデメリットとその解決策を紹介します。

諸手続きが発生する

健康経営優良法人の認定には国が定めたさまざまな項目をクリアする必要があり、その都度手続きが発生します。

手続きをスムーズに進めるためには、専用のプロジェクトチームをつくり、集中して取り組まなければいけません。

プロジェクトチームを作成する際は、健康経営に関する知識や経験のある従業員を担当者とするのが重要なポイントです。

専門的な知識のある人材が的確に情報分析をすることで、従業員のニーズや自社課題に合った施策を導入できます。

また顧問の社会保険労務士など、積極的に外部のプロの力を借りるのも重要な方法の一つです。

プロに依頼することで、専門知識のある従業員がいない場合でも効率的に健康経営を推進できます。さらに客観的な視点で自社の状況を分析できるようになり、より適切な施策作りに繋がります。

従業員の協力が必要

健康経営優良法人認定を受けるには、従業員の協力が欠かせません。健康経営に取り組むのは企業ですが、施策を実践するのは従業員です。

従業員の認知が進まない場合、健康経営の効果が出にくくなる可能性は非常に高いといえます。

施策の効果を高めるには、健康経営の導入を積極的に告知し、経営陣が主導して健康経営を推進していくことが大切です。

社内メールを送信したり、ミーティングで告知したりしながら、時間をかけて従業員に健康意識を定着させてください。

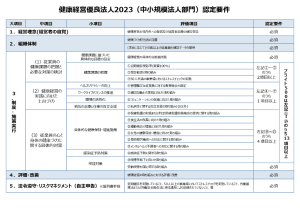

健康経営優良法人認定制度の認定項目

ここでは、健康経営優良法人認定を受ける際の認定項目について解説します。

大規模法人部門

まず大規模法人部門は以下の表をご参照ください。

出典:健康経営銘柄2023選定基準及び健康経営優良法人2023(大規模法人部門)認定要件

大規模法人部門の認定要件(大項目)は、次の通りです。

1.経営理念

2.組織体制

3.制度・施策実行

4.評価・改善

5.法令遵守・リスクマネジメント

大規模法人部門の評価の特徴は、評価項目数が多く設定されている点です。

具体的には「3.制度・施策実行」の項目において、13項目以上の認定をクリアすることが求められています。影響力や知名度の大きさを活かし、積極的に健康経営を世に広める姿勢を示すことが大切です。

中小規模法人部門

中小規模法人部門の、認定要件(大項目)は以下の通りです。

1.経営理念

2.組織体制

3.制度・施策実行

4.評価・改善

5.法令遵守・リスクマネジメント

大項目については大規模法人部門と変わりありませんが、大規模法人部門とは小項目の内容とクリアすべき認定項目数が異なります。

「3.制度・施策実行」の項目において大規模法人部門がクリアすべき項目が13項目以上であったのに対し、中小規模法人部門では7項目以上となっています。

ただし認定要件は従業員数や資本金額に合わせて変更されておちr、項目数が少ないからといって必ずしも簡単に認定を受けられるとは限りません。

一つひとつの項目をチェックしながら、導入できそうな施策を検討してください。

健康経営優良法人の申請方法について

健康経営優良法人認定に申請する際の手順は、次の通りです。

【大規模法人部門の場合】

1.経済産業省が実施する「従業員の健康に関する取り組みについての調査」(健康経営度調査)へ回答

2.認定審査

3.結果の通知

【中小規模法人部門の場合】

1.加入している保険者(協会けんぽ、健康保険組合連合会など)が実施している健康宣言事業に参加

2.自社の取り組みで認定基準に該当するものを申請書に記載

3.日本健康会議認定事務局に申請

4.認定審査

5.結果の通知

大規模法人部門に比べて、中小規模法人部門は手順が多めです。

まずは加入している保険者に連絡をして、健康宣言事業に参加してください。

また例年の認定スケジュールは以下の通りです。本年度のものではありませんが、2021年度のスケジュールを紹介するため目安として参考にしてください。

|

時期 |

大規模法人部門 |

中小規模法人部門 |

|

5月 |

健康経営度調査・認定基準の検討 |

健康経営度調査・認定基準の検討 |

|

7月 |

健康投資WG |

健康投資WG |

|

9月 |

健康経営度調査 |

審査受付 |

|

11月 |

フィードバックシート送付 |

– |

|

2月 |

内定 |

内定 |

|

3月 |

健康経営優良法人の発表 |

健康経営優良法人の発表 |

2021年度、大規模法人部門の健康経営度調査は2021年8月30日(月)~2021年10月25日(月)、認定は2022年3月9日(水)に実施されました。

また中小規模法人部門では、申請期限が2021年8月30日(月)~2021年11月1日(月)までと設定されていました。

認定は中小規模法人部門でも大規模法人部門と同じく、2022年3月9日(水)といったスケジュールです。

具体的な手続きと認定の日時は毎年異なります。詳しい情報は、経済産業省のホームページからご確認ください。

まとめ:健康経営優良法人になってメリットを活かそう

健康経営優良法人認定は、健康経営に取り組む優良な法人を見える化するための顕彰制度です。

認定を受けると、「社内外からの評価が上がる」「従業員のモチベーション向上につながる」「人員を確保できる可能性が高まる」といった、複数のメリットが発生します。

健康経営を始めるにあたって何から手をつければ良いかわからないときは、ぜひKIWI GOをご活用ください。

KIWI GOは従業員の運動促進とコミュニケーションの活性化を目指す、企業向けのアプリです。

継続的な運動により従業員が健康になれば、健康経営優良法人認定にも近づくでしょう。従業員の運動不足が気になる場合、ぜひ導入をご検討ください。