健康経営の導入を検討している経営陣の方の中には、「健康経営を始めるべきなのか」「具体的にどのようなメリットをもたらすか」などの疑問を感じている方も多いでしょう。そこでこの記事では、健康経営を導入した場合におけるメリットを、企業側と従業員側の2つの視点に分けて紹介します。健康経営に関する基本情報や導入事例も併せて解説するため、ぜひ参考にしてください。

目次

健康経営とは

健康経営は、企業が安定的な経営を目指す際に欠かせない要素のひとつです。健康経営を始める際は、まず健康経営の基礎知識に関する理解を深めておく必要があります。

健康経営の概念

健康経営とは、従業員の健康を企業が戦略的にとらえ、積極的に管理・働きかけをする取り組みのことです。健康経営は経済産業省が行う「日本再興戦略」「未来投資戦略」において、国民の健康寿命の延伸に関する取り組みのひとつとして取り上げられました。

参考:経済産業省 健康経営

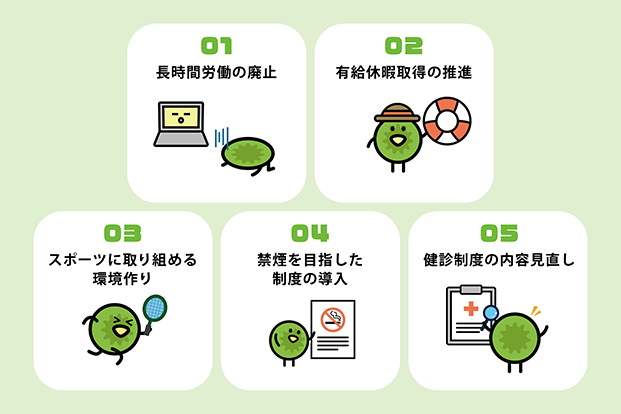

会社を支えているのは従業員であり、従業員の健康を守ることは安定的に企業経営をすることに直結します。「休暇制度を充実させる」「長時間労働を廃止する」「禁煙率を高める」など、施策の種類はさまざまです。企業内の状況や従業員の要望に合わせて戦略的に対策を講じることで、企業課題の解決につながります。

<施策の具体例>

- 長時間労働を廃止する

- スポーツに取り組める環境を作る

- 有給休暇取得を推進する

- 禁煙を目指した制度を導入する

- 健診制度の内容を見直す

このようにさまざまな方面から従業員にとって働きやすい環境を作り、心身の健康促進を促します。

健康経営の概念については以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

健康経営銘柄とは

「健康経営」に似た言葉に「健康経営銘柄」があります。健康経営銘柄とは、東京証券取引所に登録されている上場企業の中で、特に優れた健康経営の取り組みが見られた企業に与えられる顕彰制度です。

健康経営は「取り組み」や「概念そのもの」を示すのに対し、健康経営銘柄は健康経営を実施した企業に贈られる「顕彰制度」「称号」を意味します。

なお、健康経営銘柄は経済産業省と東京証券取引所によって選定されるものです。長期的に見た場合の企業価値の向上に重点を置く投資家にとって、健康経営銘柄の称号があるか否かは投資先を決める上で重要な判断基準となります。

健康経営銘柄を取得することで株主が増加すれば、企業にとって大きな利益となるでしょう。

参考:経済産業省 健康経営銘柄

健康経営優良法人認定の種類

国は健康経営を促進させるため、健康経営優良法人認定制度を導入しています。

健康経営優良法人認定とは、地域の健康課題解決に向けた取り組みをしたり、日本健康会議が勧める取組みを導入したりと、社会貢献を目指す企業の功績をたたえ表彰する制度です。

経産省が認定している健康経営優良法人の大きな括りが大企業法人部門と中小企業法人部門であり、業種や社員数によって部門が分かれます。

その中のトップ500がホワイト500(大企業部門)とブライト500(中小企業部門)です。

それぞれ、対象となる企業や認定要件が異なります。概要が気になる方は「経済産業省」のホームページを確認しましょう。

参考:経済産業省

健康経営優良法人については、以下の記事でも詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

健康経営が注目されている理由とは?

日本で健康経営が注目されている理由を3つに大別し、詳しく解説します。

少子化による人材不足

少子高齢化が進む中で、人口減少による働き手不足は深刻化しています。そのため政府は、定年年齢を引き上げることで労働力の確保に努めているのが現状です。

しかし、働ける年齢の引き上げには健康リスクも上昇というデメリットもあります。健康的に働ける期間を少しでも長くするため、健康経営への取り組みは必要不可欠だと言えるでしょう。

人材の流動性が高まった影響

働き手の多い時代、労働環境が悪くても仕事がなくなるリスクを恐れ我慢して働いていた方は少なくないでしょう。しかし、少子化が進み労働力不足の現代社会では、労働環境のよりよい企業を求めて転職しやすい状況にあり、人材の流動性が高まっています。

一方、企業としては、働き手を失いやすい環境になったことで、会社経営が難しくなる可能性があります。労働力の流出を防止するためには労働環境や経営理念を見直し、魅力的な企業であり続けることが重要になったのです。

健康保険による負担の増加

健康状態が悪い従業員が増えると、医療機関に通う人の数も増加します。医療費が増えるということは、健康保険料も増加するということです。健康保険料は、企業と従業員の労使折半で支払うケースが多くなっており、保険料が増加すればその分企業の負担額も増えます。

日本社会が直面している課題を受け止め、未来に向けて従業員を守りより良い社会に変えていく健康経営が推進されています。

企業が健康経営に取り組むメリット

企業に健康経営を効果的に導入するためには、メリットを十分に把握することが大切です。ここでは、健康経営に取り組むことで企業が得られるメリットを解説します。

時代に合う経営方針である

健康経営は、従業員に快適な労働環境を提供することで、生き生きと健康的に生活できるようサポートしていくことを目的としています。人という資源が活性化することにより企業成長が促されれば、社会の発展にも寄与できるでしょう。

現代における日本社会では、少子化による人材不足や、健康保険料の負担増加などの社会問題を抱えています。それぞれの企業が健康経営に取り組み、健康的な従業員が増えることが、上記社会問題の解決につながるのです。

また健康経営の考え方は、持続可能な社会を築く「サステナブル」の概念や、肉体的・精神的・社会的に満たされた状態を示す「ウェルビーイング」の考え方にも共通するところがあり、時代の流れに沿った概念といえます。

従業員の生産性が上がる

健康経営の取り組みによって従業員が生き生きと仕事に打ち込めるようになると、ひとり一人のモチベーションが向上します。今まで以上のパフォーマンスが発揮されれば、企業における生産性の向上効果にも期待できます。

厚生労働省「令和元年版 労働経済の分析」の調査結果では、「働きがい」と「労働生産性」には相互関係があることが明らかになりました。

【働きがいと個人の労働生産性に関する認識 】

|

働きがいのスコア |

生産性向上の実感度 |

|

2以下 |

2.37 |

|

3 |

2.93 |

|

4 |

3.36 |

|

5 |

3.84 |

|

6 |

4.39 |

働きがいスコアが2の場合、生産性向上実感度は2.37ですが、働きがいスコアが6の場合は生産性向上実感度4.39です。およそ倍に伸びています。

従業員の心身が健康になり、「仕事が楽しい」「働きがいがある」と感じるようになれば労働生産性の実感度も向上します。

企業イメージが向上する

健康経営に取り組む企業は、企業としてのイメージが向上する可能性があります。健康経営優良法人認定制度や健康経営銘柄は、「優良な取り組みが見られる企業を社内外に紹介すること(それにより健康経営を促進すること)」を目的としているためです。

経済産業省が実施した調査でも、就活生や就職を控えた学生を持つ保護者は就職先に対して「従業員の健康や働き方に配慮しているか否か」を重視していることが明らかになっています。

【Q就職先に望む勤務条件】

|

回答(上位を抜粋) |

就活生 |

保護者 |

|

福利厚が充実している |

44.2% |

18% |

|

従業員の健康や働き方に配慮している |

43.8% |

49.6% |

|

雇用が安定している |

24.2% |

44.5% |

さらに経済産業省の同調査では健康経営の顕彰と株価指数との間にも相関関係があることが発表されました。

企業イメージは企業間はもとより、就活生やその保護者、投資家などに広く重視されています。健康経営によって企業イメージが向上すれば、株価や企業価値も向上するでしょう。

優良な人材を確保できる

離職率が低下したり、採用応募率が上昇したりすることで、優秀な人材を確保しやすくなるのも健康経営に取り組むメリットです。

厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概況」の調査では、離職理由として「職場の人間関係が好ましくなかった(8.1%)」が男性の第4位に、「労働時間、休日等の労働条件が悪かった(10.1%)」が女性の第3位に位置しています。つまり労働環境を整えれば、人材の流出を軽減できる可能性があるといえます。

また株式会社マイナビの調査「マイナビ 2023年卒大学生就職意識調査」において、大学生・大学院生が働く際に「楽しく働きたい」という就職観を持っていることが明らかになりました。

「楽しく働きたい」と答えたのは最多の37.6%であり、「個人の生活と仕事を両立させたい」が22.7%、「人のためになる仕事をしたい」が13.5%と続いています。

参考:株式会社マイナビ マイナビ 2023年卒大学生就職意識調査

「長時間労働を見直す」「有給休暇の取得率を上げる」などの施策で働きやすい職場づくりを推進することで、優秀な人材が社内に残留・就職するようになるでしょう。

保険料負担の低減

日本社会において、健康な人が増えれば医療費や健康保険料の削減につながります。日本では国民皆制度を導入しており、国民の医療費負担割合は1〜3割ですが、残りの7〜9割は自治体が負担しています。

そのため人々が病院を受診するなどして発生する医療費が増えれば保険料も増え、医療費が減れば保険料の負担も軽減するのです。

企業においては、従業員と企業が折半で健康保険料を支払っています。それぞれの企業が、従業員が生き生きと働ける環境をつくり健康的な人間が増えれば、医療費も保険料の負担も減るといえます。

健康経営における従業員側のメリット

健康経営に取り組むことで利益が発生するのは企業だけではありません。ここでは、従業員における健康経営のメリットを紹介します。

健康維持や促進につながる

健康経営の最大の目的は、従業員の健康を促進することです。健康経営が円滑に進めば、従業員が生き生きと仕事に邁進できます。

しかし厚生労働省の調査「令和3年労働安全衛生調査(実態調査)の概況」では、多くの方が仕事にストレスを感じていることが明らかになっています。

「仕事や職業生活に関する強い不安やストレスを感じる事柄がある」と回答した労働者は、回答者のうち53.3%に達しました。具体的なストレスの内容で、特に割合が多かったのは以下の3つです。

- 仕事の量:43.2%

- 仕事の失敗・責任の発生等:33.7%

- 仕事の質:33.6%

参考:厚生労働省の調査 令和3年労働安全衛生調査(実態調査)の概況

仕事量や仕事の内容は企業でコントロールできるものです。一人ひとりの能力に応じた仕事量・仕事内容になっているか、今一度確認し調整してください。労働環境を見直すことで、ストレスを軽減させ、健康を促進できる可能性があります。

モチベーションアップにつながる

健康経営により生き生きと働ける環境が整うことで、従業員の仕事に対するモチベーションが向上します。

厚生労働省の資料「仕事と生活の調和」でも、労働環境を整備すると仕事へのモチベーションが向上することが明らかになりました。

【Q何が会社や仕事へのモチベーションに繋がるか(上位5つ)】

|

給与・処遇がよい |

69% |

|

職場の人間関係がよい |

56% |

|

仕事に責務・価値を感じる |

47% |

|

仕事に対する興味・関心がある |

40% |

|

有給休暇を取得しやすい |

35% |

最も回答率が高いのは「給与・処遇がよい」で69%、次に重視されているのは「職場の人間関係がよい」で56%です。この2つの項目においては回答率が50%を超えており、多くの方が重視していることが分かります。

給与体系を見直したり、従業員同士の交流を活性化させ人間関係が良化したりすることで、企業への満足感は向上します。

そして「自分の働きをしっかりと評価してくれるから、さらに会社に貢献したい」「周りの人が良いから頑張れる」といった流れで、モチベーション向上の好循環が生まれるでしょう。

健康経営のデメリット

健康経営を推進するうえで注意したいポイントと、その対策方法を紹介します。

準備と実施に時間や手間がかかる

健康経営を導入する際はまず、健康経営に関する知識や経験のある方を中心に対策本部を設置します。

そして対策本部では、「自社にはどの施策が適しているか」「従業員は何を求めているか」を調査しなければなりません。

さらに健康経営を始める前に従業員に告知をして、認識を高めることも大切です。闇雲に健康経営を始めても誰も活用しない可能性があります。入念に準備を進めて、健康経営の効果を高めてください。

成果を測定しにくい

健康経営は従業員の肉体的・精神的な健康を促進するためのものであるため、効果を数値として「見える化」しにくい点がデメリットです。

たとえ企業の業績が悪化したり、従業員の離職率が高まったとしても、健康経営による影響が関連しているかどうかを特定するのは困難です。

健康経営による成果を実感したいときは、従業員サーベイやストレスチェックなどを実行することで、ある程度今の状態を数値化できます。

また健康経営優良法人認定に申請するのもひとつの方法です。健康経営優良法人認定を受けられるかどうかで、外部から見た場合の健康経営に対する取り組みの質を測定できます。

従業員が不満を抱く可能性がある

健康経営に取り組むリターンが明確ではない場合、従業員が「企業にやらされている」「無意味だ」などの不満を抱く可能性があります。従業員がメリットを実感できていないケースでは、健康経営を推進することがストレスになってしまいます。

健康経営は本来従業員のための制度であるため、導入する施策は従業員のニーズに寄り添った内容にしてください。そして全ての従業員が平等に利益を得られる施策を導入するのも重要なポイントです。特定の従業員しか利益を得られない施策では、従業員の不満を招く恐れがあります。

健康経営に取り組むべき企業の特徴

ここでは、健康経営を導入したい企業の特徴を紹介します。

従業員の年齢層が高い

在籍している従業員の年齢層が高い場合、年齢層が低い場合に比べて発病のリスクが高まります。人間はだれしも年齢を重ねることで、体力が低下し、病気やケガなどの問題を抱えやすい状態になります。健康経営を推進して、従業員の健康を促進してください。

なお、厚生労働省が発表している一般労働者(正社員・正職員)の平均年齢は、女性は「40.6 歳」男性は「43.1 歳」です。従業員の年齢層が平均よりも高いからといって、必ずしもハイリスクになるわけではありませんが、指標のひとつとして参考にしてください。

離職者が増加傾向にある

離職者が増加傾向にある企業も、健康経営に積極的に取り組みたい企業といえます。離職者が増える企業には、必ず原因があります。

「介護や育児のため」など一見離職が避けられない場合でも「介護休暇制度を導入する」「有休の取得率を上げる」などの対策を取ることで、辞める必要がなくなる可能性もあります。健康経営に取り組み、従業員が働きやすい環境を構築することで、離職率が低下し定着度を向上させてください。

長時間労働が発生しがち

長時間労働は従業員の健康障害リスクを高めます。厚生労働省の資料「過重労働による健康障害を防ぐために」でも、時間外・休日労働が増えれば増えるほど健康障害リスクが高まることが発表されました。

しっかりと休息・リフレッシュできる環境を整えることで、従業員の健康状態が良化し仕事に対するモチベーションが高まります。健康経営を導入し、労働環境を整えてください。

健康経営のメリットを活かした企業の事例

ここでは、健康経営を導入した企業の事例を紹介します。健康経営を導入しようか悩んでいる方や、取り組み方を検討中の方は、参考にしてみてください。

株式会社丸井グループ

出典:株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループは、小売業を営む企業です。株式会社丸井グループでは、「Well Being経営」を目指しており、以下のような施策を導入しています。

- マインドフルネス講座の受講

- 運動促進イベントの実施

- 毎朝のストレッチを導入

- 管理職向けの健康経営研修会を開催

ウェルビーイングとは、心身共に健康で、社会的にも満たされた状態であることです。従業員が生き生きと仕事ができる環境を整えることを目的としています。

株式会社丸井グループではウェルビーイングの精神に則り、さまざまな施策を導入しました。

その結果、以下のような成果が見られています。

【ワーク・エンゲイジメントに関する指標】

|

2016年 |

2017年 |

|

|

職場の一体感 |

49% |

54% |

|

褒めてもらえる職場 |

53% |

56% |

|

個人の尊重 |

56% |

59% |

ストレスチェックによって従業員の状態を把握し、随時適切な施策を導入することで、ワーク・エンゲイジメントの指標が改善されました。

ナガオ株式会社

出典:ナガオ株式会社

ナガオ株式会社は、化学工業薬品の製造や販売を手がける企業です。ナガオ株式会社の経営理念には、「全社員とその家族の心身の健康と、豊かで幸せな生活を支援します。また、やりがいのある職場と自己成長の場を共創し、社員と会社の持続的な相互成長を目指します。」と明記されています。

この経営理念に沿って実施されたナガオ株式会社の取り組みは、以下の通りです。

- 有休消化率の上昇

- 定時退社促進

- 運動促進イベントの実施

- 心の相談窓口の開設

このような働きかけにより、従業員の健康意識が定着してきています。また、従業員の働きやすい環境を整えたことで、10年間の離職率は0.5%以下と低水準を保っています。

出典:岡山働き方改革パイオニア企業事例紹介/健康経営優良法人認定

株式会社弘

出典:株式会社弘

株式会社弘は、京都にある飲食業を営む企業であり、「幸せ創造企業」をモットーに経営しています。

株式会社弘での取り組み内容は以下の通りです。

- 社員全員参加の運動会実施(アルバイト含む)

- 歯科検診費用の補助

- スマートパルスの導入

スマートパルスを導入することで、出社時に自身の健康状態を自分で確認できるようになった結果、健康意識が高まりが見られるようになりました。

出典:健康経営優良法人認定

宇野重工株式会社

出典:宇野重工株式会社

宇野重工株式会社は、創業100年の歴史を持つ鋼構造物メーカーで、全国各地のインフラ事業を手がけています。

宇野重工株式会社の取り組み事例は以下の通りです。

- 健康診断二次検査の推奨

- 血圧測定コーナーの設置

- お弁当にカロリーや栄養素、アレルギーの表示

- 毎朝のラジオ体操の実施

- 談話室「いっぷく」で従業員同士のコミュニケーション強化

従業員の身近なところから少しずつ健康意識を高めるための取り組みを導入し、健康づくりを推進しています。また、こういった働きかけが評価され、2017年から2022年まで6年連続で健康経営優良法人認定に認定されています。

出典:中小企業の健康経営事例集

マツオカ建機株式会社

出典:マツオカ建機株式会社

マツオカ建機株式会社は、建設や保全向け機械をレンタル・リースしている会社です。

マツオカ建機株式会社では、従業員の健康維持・促進を図るため、独自の「健康チャレンジ」を設定しています。取り組み内容の一例は以下の通りです。

- 禁煙コース:禁煙を目指すコース

- 体重・腹囲コース:毎朝体重や腹囲を計測してマイナス5キロを目指すコース

- 万歩計コース:1日の歩数8,000~1万歩を目指すコース

- 自転車通勤コース:1週間のうち半分以上を自転車通勤することにチャレンジするコース

このように運動習慣をイベント化することで、モチベーションの向上を目指しています。また、隔年で運動会を実施したり、20代~30代の社員の生活習慣病予防健診の対象とならない従業員においても検査費用を補助したりして、健康経営を推進しています。

出典:中小企業の健康経営事例集

健康経営のメリットを享受するためのポイント

他社の成功事例を真似してみても、自社の課題に即した施策でなければ効果がなかなか現れない可能性があります。ここでは、最大限のメリットを享受するためのポイントをご紹介します。

経営陣が健康経営を主体的に推進すること

健康経営を推進するためには、経営陣の協力が欠かせません。

健康経営とは、従業員の健康維持や健康状態の向上を推進することで、企業の生産性を上げるための「経営戦略」のひとつです。そのため、経営陣が主体性を持って積極的に健康経営を実践していく必要があるでしょう。

しかし、経営陣の中には、企業の利益に直結しないものに対して消極的になる方も少なくありません。健康経営の重要性を理解してもらうためにも、どのように企業の利益につながっていくのかをしっかりと解説することが求められます。

そして、経営陣が主導となって取り組みを実施し、従業員の興味関心を高めていくという「トップダウン型」の健康経営を目指しましょう。経営陣が率先して健康経営に取り組む姿勢をみせることが、従業員のモチベーション向上につながります。

短期的な結果で判断しない

健康経営に即効性を求めるのは、避けるのが得策です。時間やお金をかけて施策を導入するのであれば、できるだけ早く効果を得たいと思う方も多いでしょう。しかし、結果を求めすぎると、従業員に対して圧力をかけたり強制的な印象を与えたりする恐れがあります。

また、健康経営を強制することにより、従業員のモチベーションがさらに低下したり逆に仕事を増やしてしまったりすることにもなりかねません。短期的な結果を求めず、長い時間をかけて質の高い健康経営を目指しましょう。

取り組みやすさを重視すること

健康経営を導入する際は「従業員にとって取り組みやすい施策」を取り入れることが大切です。実践しにくいものを選ぶと、思うように効果を実感できない恐れがあります。

実は、従業員の実態や健康状態と、実施している健康経営が一致していないケースも少なくありません。健康経営を導入しても、なかなか効果が実感できない場合は、このケースに該当している可能性があります。従業員が気軽に取り組めるものや、主体的に「実践したい」と思えるような施策が理想です。従業員の意見を積極的に取り入れながら、楽しく実践できるような環境を作りましょう。

まとめ:健康経営に取り組み健康増進に努めよう

健康経営を導入することで、「従業員が健康的になる」「生産性が向上する」「優秀な人材を確保できる」など従業員と企業の双方に複数のメリットが発生します。

ただし健康経営の導入までに時間と手間がかかる点、効果を測定しにくい点には注意が必要です。健康経営の効果を高めるためにも、自社課題に即した施策を導入してください。

健康経営の施策には、「従業員の健康増進」「従業員間の交流活性化」を目指すスマホアプリ「KIWI GO」が最適です。スマホにアプリをダウンロードするだけで利用を開始できるため、気軽に導入できます。

KIWI GOではウォーキングすると歩数に応じてポイントが貯まり、ポイントは「ごほうび」に交換可能です。さらにイベント機能を利用すれば、社内交流の機会も簡単に準備できます。

従業員の運動意識を高めたいときや、従業員のコミュニケーションを促したい場合は、ぜひKIWI GOの利用を検討してください。