経営手法について調べるなかで、健康経営という言葉を聞いたことのある方は多いでしょう。

健康経営は、特にここ数年で一気に注目が集まっている経営手法の一つです。

しかし健康経営という言葉を聞いたことがあるものの、具体的に何をすることなのかはっきりとイメージできていない方もいるでしょう。

そこで本記事では、健康経営の概要や効果、進め方についてイラストつきでわかりやすく解説します。

健康経営についての理解を深め、会社の経営に役立ててください。

目次

健康経営とは

健康経営とはこれまで個々人にゆだねられていた健康管理を企業の戦略として実践することで、従業員も会社も豊かにするという経営戦略です。

経済産業省の公式ホームページによると、健康経営は以下のように定められています。

「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。

企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。

健康経営は、日本再興戦略、未来投資戦略に位置づけられた「国民の健康寿命の延伸」に関する取り組みの一つです。

出典:経済産業省

従業員の健康を資源と捉え、従業員を大切にすることで活力向上を目指すことが健康経営において重要です。

健康経営を継続すれば、結果的に業績向上や企業価値向上にもつながると期待されています。

健康経営が注目される背景

健康経営が推進されるようになったのは、少子高齢化による働き手不足が加速したためです。

経済産業省が発表した資料によると、2015年時点で日本は世界一の高齢化社会になっており、2060年には全人口に占める高齢者の割合が35%を超えると考えられています。

今後、働き手不足が加速する可能性が高いことから、従業員には同じ会社で長く働いてもらうことが重要です。

また近年は高齢者の数が増え医療費が増大しています。

日本では国民皆保険制度が制定されているため、医療費が増大すると社会保険料の負担額も増えます。

社会保険料は、従業員と会社の労使折半で支払うものです。

そのため人々が健康になり医療費が減れば、会社が支払う社会保険料の負担も軽減できる可能性があります。

人々が健康的に生活できるような社会を作ることは、今や国家課題のひとつです。そして、従業員が生き生きと働ける環境を整えることは、企業にとっての社会的責任です。

国が健康経営について促進しているプロジェクト

健康経営に関して、国は健康経営銘柄と健康経営優良法人認定制度という2つの促進プロジェクトを実行しています。

ここでは、それぞれのプロジェクトについて解説します。

健康経営銘柄

「健康経営銘柄」とは、「健康経営」に関して優れた取り組みを行う企業が認定を受けられる制度です。

健康経営銘柄では、以下のような基準に沿って優良な企業が定められます。

1.「健康経営度調査」の総合評価の順位が上位20%以内であること

2.ROE(自己資本利益率)の直近3年間平均が0%以上または直近3年連続で下降していないこと

3.重大な法令違反等がないこと

毎年3月頃、健康経営銘柄は健康経営アワードにおいて東京証券取引所と共同で発表され、2022年度は、32業種50社が健康経営銘柄として選定されました。

健康経営銘柄は東京証券取引所の上場会社の中から選出されるもので、主に大企業向けに実施されている制度です。

健康経営優良企業認定制度

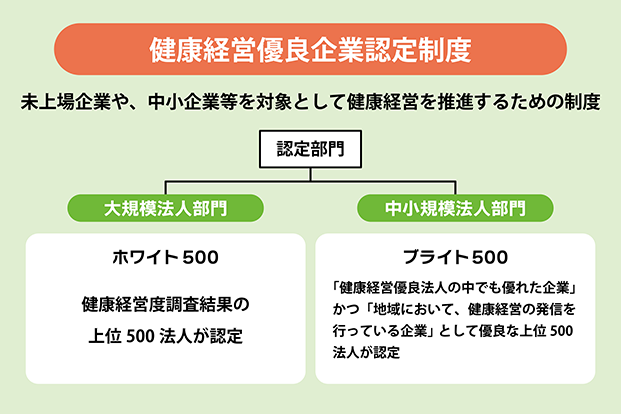

健康経営優良法人認定制度は、健康経営に関する優良な取り組みをしている企業を評価して健康経営を促進する目的で作られました。

認定部門は企業規模毎に分かれており、「大規模法人部門」と中小規模の法人を対象とした「中小規模法人部門」の2部門があります。

健康経営優良企業認定制度|ホワイト500

大規模法人部門は、事業規模の大きい企業向けに設定されている部門です。

以下の従業員数に合致する場合は、大規模法人部門で健康経営優良法人認定の申請をします。

【大規模法人部門の従業員数】

・卸売業:101人以上

・小売業:51人以上

・サービス業:101人以上

・製造業その他:301人以上

なおホワイト500は大規模法人部門の中で、健康経営度調査結果の上位500法人が認定されるものです。

特に優れた施策・結果が見られた企業のみがホワイト500の認定を受けます。

参考:経済産業省 部門の区分

健康経営優良企業認定制度|ブライト500

中小規模法人部門は、従業員数の少ない中小企業向けの部門です。

従業員数か資本金(出資額)が以下のいずれかに該当する企業は、中小規模法人部門で認定申請します。

|

従業員数 |

資本金(出資額) |

|

|

卸売業 |

1人以上100人以下 |

1億円以下 |

|

小売業 |

1人以上50人以下 |

5,000万円以下 |

|

サービス業 |

1人以上100人以下 |

5,000万円以下 |

|

製造業その他 |

1人以上300人以下 |

3億円以下 |

ブライト500は中小規模法人部門の中で「健康経営優良法人の中でも優れた企業」かつ「地域において、健康経営の発信を行っている企業」として優良な上位500法人のみ認定されるものです。

参考:経済産業省 部門の区分

健康経営のメリット

健康経営には業務効率化、イメージアップなどの効果があり、大きなメリットをもたらすとして注目されています。

ここからは健康経営の具体的なメリットを4つ紹介します。

離職率の低下

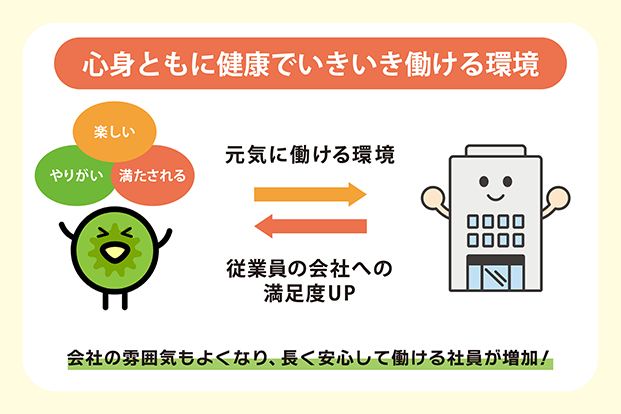

健康経営で従業員が心身ともにいきいきと働ければ、会社への満足度が上がり離職率が低下します。

労働環境や人間関係が理由による離職は、どの企業でも起こります。

しかし、働く環境の改善により離職につながる問題を解決すれば、長期間働く従業員の数は増加します。

厚生労働省が発表した調査では、「職場の人間関係が好ましくなかった(8.1%)」が男性の離職理由第4位に、女性では「労働時間、休日等の労働条件が悪かった(10.1%)」が第3位にランクインしています。

従業員の健康が維持できる

健康経営の推進で禁煙者が増えたり従業員の運動量が増加したりすれば、従業員が健康に過ごせます。

健康な従業員が増えれば怪我や病気による休職も減らせます。

参考:厚生労働省 働きやすい・働きがいのある 職場づくりに関する調査 報告書

また従業員が心身ともに健康的になることで働くことへの意欲が向上し、パフォーマンスが高まる効果も期待できます。

厚生労働省「令和元年版 労働経済の分析」では、健康経営の一環として従業員の「働きがい」を高めた結果、生産性が副次的に向上したというデータが発表されました。

体力増強からメンタルケア、勤務時間の見直しなどあらゆる角度から健康増進に取り組むことで従業員を気力体力ともに充実させることは、企業経営において重要です。

企業イメージの向上

健康経営の推進は、企業イメージの向上にも繋がります。

経済産業省の資料「健康経営の研究」では、健康経営を実施することで企業イメージが向上するというデータが発表されました。

【健康経営の実感値比較】

・健康経営銘柄:4.11

・健康経営優良法人認定:3.59~3.94

・認定を受けていない企業:2.25~2.5

※(5すごくそう思う、4ややそう思う、3どちらとも言えない、2あまりそう思わない、1全くそう思わない)と回答社数を掛け合わせて算出

調査から、認定を受けていない企業の企業イメージ向上に関する実感度は2.25~2.5である一方、認定を受けた企業では3.5以上となることがわかります。

企業イメージ向上は間接的に自社製品や自社サービスの広告にもなるため、健康経営に取り組むことで効果的な広報が可能です。

採用応募率の上昇

企業イメージが上昇することで、採用応募率の上昇も期待できます。

特に現在、新卒採用・中途採用の中心となる20代は、働きやすい環境を重視するZ世代が大半です。

株式会社マイナビが実施した調査「マイナビ 2023年卒大学生就職意識調査」では、就職観(働く際に求めること)として「楽しく働きたい」が最多の37.6%となりました。

参考:株式会社マイナビ マイナビ 2023年卒大学生就職意識調査

健康経営により、Z世代に響く働きやすい環境を整えれば応募者数も増え、優秀な人材を採用しやすくなります。その結果、会社の収益アップにつながると考えられます。

健康経営のデメリットと解決策

一方で、健康経営にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。デメリットを把握したうえで臨むと、よりスムーズに取り組めます。

すぐには成果が出ない

健康経営は、短期間ですぐに成果が出るものではありません。一般的に、健康経営で成果が出るまでには数年程度かかります。

そのため健康経営で成果を出すには、根気強くコツコツ取り組む姿勢が必要です。

大切なのは、健康経営に取り組む全員が「短期ではなく長期のプロジェクトである」という前提を共有することです。

長期的な目線で目標を設定し、気持ちに余裕を持って取り組みを進めることで、少しずつ効果が見えてきます。

成果が数字で分かりにくい

離職率、採用応募率、健康診断の再検査率など数字でわかる箇所もありますが、健康経営の効果はなかなか数値化しにくいものです。

特に満足度などメンタルの状態は目に見えない部分であり、「わかりにくい」「効果が見えない」と感じることも少なくありません。

成果をわかりやすい形で出すには、独自の満足度アンケートを実施するなどして従業員の様子を数値化する必要があります。

アンケート結果をもとにPDCAを繰り返し、より良い内容に改善することで従業員満足度も向上します。

目的が伝わりにくい

健康経営の効果は間接的なものであり、実施する目的が伝わりにくいことも少なくありません。

例えば「この戦略に取り組むと給料が10%上がります」と言われれば、多くの従業員がすぐに取り組みたくなるでしょう。

しかし健康経営には、そういったわかりやすい目安がありません。

健康経営により会社を良くするには、社内に健康の文化を根付かせる姿勢が大切です。

従業員が健康経営に対する理解を深められるよう、社内コミュニケーションを積極的に取って健康経営の目的と意義を広めてください。

負担が増えたと感じやすい

健康経営は直接的に利益に結びつく経営施策ではないため、施策の実施により余計な負担が増えたと勘違いされることがあります。せっかく健康経営を導入しても、従業員側の意欲が低い状態では効果が出にくくなってしまいます。

しかし健康意識の改善は会社だけでなく、従業員にとっても大きなメリットです。健康経営を推進するときは、従業員にとってのメリットを辛抱強く伝えるようにしましょう。

健康経営の進め方

ここでは、健康経営の導入方法について5つのステップに分けて解説します。

1.健康経営のためのプロジェクトチームをつくる

まずは健康経営に取り組むプロジェクトチームを作ります。

健康経営は一部の人だけが努力すれば補えるものではなく、従業員一人ひとりが意識して初めて成り立つ戦略です。

より多くの従業員を巻き込めるよう、複数の部署と連携してプロジェクトチームを発足させてください。

トップダウン型、ボトムダウン型など手法はいくつかありますが、いずれも会社全体で積極的に取り組むことが重要です。

2.課題、計画、評価基準を決める

次に自社の課題は何なのか、その課題をいつまでに解決するのか、何をもって解決されたと成すのかといった評価基準を決めます。

自社の長期的な成長のためには、自社の課題を把握していつまでに解決すれば良いか明確に意識することが大切です。

具体的なゴールを定めることで、目標達成に向けた計画を立てやすくなります。

またせっかく課題を特定してもどのようにして課題の達成を確認すれば良いか決めていなければ、PDCAを回せません。

社内にも社外にも宣言できる客観的な基準を決め、目標を共有してください。

3.施策内容を決める

評価基準が決まったら、実際の施策内容を決めます。健康経営において、施策内容に厳密なルールはありません。

従業員の意見も取り入れながら、自社の環境に合った施策を決めてください。

例えば残業時間の削減、テレワークの拡充、みなし残業の見える化など、企業主導でメスを入れることのできる項目は数多くあります。

企業と従業員が一丸となって取り組める施策を導入し、健康経営を促進してください。

4.健康経営の施策を告知する

施策内容を決定したら、社内外に告知します。

告知を行うことで社外からの企業イメージが向上し、従業員の健康経営に対するモチベーションも高まります。

経営陣が積極的に取り組む姿勢を見せることで、従業員の意識も徐々に変化するでしょう。

企業や従業員にとって良いことは、どんどん発信してください。

社外に発信する際はプレスリリースをして健康増進宣言をする、公式サイトの中に健康経営についてのページを作り、取り組みについて発信するなどの方法があります。

社内ではまず社内広報で健康経営の施策について伝えてください。

しかし、それだけで完全に告知が終わるわけではありません。従業員のなかには、社内広報に目を通さない人もいます。

また、そこから健康への取り組みを行動レベルに落とし込む従業員の数はさらに減ります。

従業員に対しては、なるべく対面コミュニケーションで根気強く健康経営の重要性と取り組みを伝えてください。

5.結果の分析と見直し

施策の実施後は、導入した施策がどのような効果をもたらしているか、定期的に確認し分析してください。

従業員の求めるものや企業の課題は、その都度、変化します。定期的に施策の見直しをすることで、よりニーズに適した対策を実施してください。

サーベイを活用したり面談の時間を設けたりしながら、従業員の声に耳を傾けることが重要です。

企業による健康経営の取り組み事例

実際に健康経営に取り組む企業で導入されている施策の例は、次のとおりです。

・社内運動会の実施

・福利厚生の充実

・労働時間の見直し

・休暇制度の導入

・健康診断の費用負担

・カウンセリングの実施

・食事内容や健康に関する指導

・運動アプリの導入による運動促進

健康経営の取り組み内容は多岐にわたります。自社の課題や従業員のニーズに合った施策を導入してください。また具体的な施策を導入することで、次のような効果を期待できます。

・禁煙率が上昇する

・運動習慣率が向上する

・健康診断の受診率が上がる

・離職率が下がり、定着率が向上する

・企業イメージが向上し求人応募者数が増える

・従業員間の交流が活性化され業務効率が上がる など

健康経営の取り組み事例については、以下の記事もぜひ参考にしてみてください。

あわせて読みたい:健康経営の取り組み事例8選!メリットや注意点も徹底解説します

まとめ:まとめ:健康経営の促進は企業として必要

健康経営は社内、社外にそれぞれ良い影響をもたらす経営方針であり、会社の規模に関わらず導入をすべきです。

健康経営においては、まず気軽に始められる取り組みを実施し、長期的な目線で効果を確かめてください。

もし具体的な施策として何をすれば良いのかわからない場合は、ぜひ運動の習慣化を実現する福利厚生アプリ「KIWI GO」をご検討ください。

ゲーム感覚で楽しく運動を継続できる工夫がちりばめられており、健康意識が高まります。

また同じ趣味を持つ従業員同士で集まれる機能もあり、社内コミュニケーションの改善にも繋がります。

なおKIWI GOの公式サイトでは、健康経営についてわかりやすく取りまとめた「健康経営ハンドブック」を配布しています。

健康増進に取り組みたいと考えている企業の方は、ぜひご活用ください。